Pengantar

Dialog imajiner ini mempertemukan dua sosok lintas abad yang sama-sama berpengaruh dalam dunia pemikiran: Ibrahim S. Sutan Datuk “Tan Malaka” (1897–1949), revolusioner dan filsuf Indonesia yang menggagas Madilog sebagai dasar berpikir ilmiah dan kritis; serta Geoffrey Hinton (1947–), ilmuwan komputer peraih Turing Award 2018 yang dikenal sebagai Godfather of AI.

Pertemuan keduanya—meski hanya dalam imajinasi—menjadi menarik karena mewakili dua arus besar yang relevan di tengah perkembangan kecerdasan buatan yang semakin pesat tetapi juga menimbulkan kecemasan global.

Tan Malaka menekankan perlunya rasionalitas, kemerdekaan berpikir, dan kemandirian bangsa dalam menghadapi kekuatan luar yang dominan. Gagasannya tentang Madilog dapat dibaca ulang sebagai kritik terhadap “tahayul modern” yang menjadikan teknologi, termasuk AI, seolah sesuatu yang sakral dan tak terbantahkan.

Geoffrey Hinton, meski pelopor teknologi AI, kini justru menegaskan risiko serius dari ciptaannya sendiri: potensi penyalahgunaan, hilangnya pekerjaan, dan bahkan ancaman eksistensial jika AI berkembang di luar kendali manusia.

Keduanya sama-sama menempatkan akal sehat, etika, dan keberpihakan pada manusia sebagai fondasi. Itulah mengapa dialog antara Tan Malaka dan Geoffrey Hinton relevan bukan hanya untuk kalangan akademik, tetapi juga bagi masyarakat luas yang hidup di era “algoritma yang mengatur dunia”.

Dialog semacam ini memberi kita kesempatan untuk menimbang ulang: apakah AI akan menjadi alat pembebasan atau justru instrumen penindasan baru?

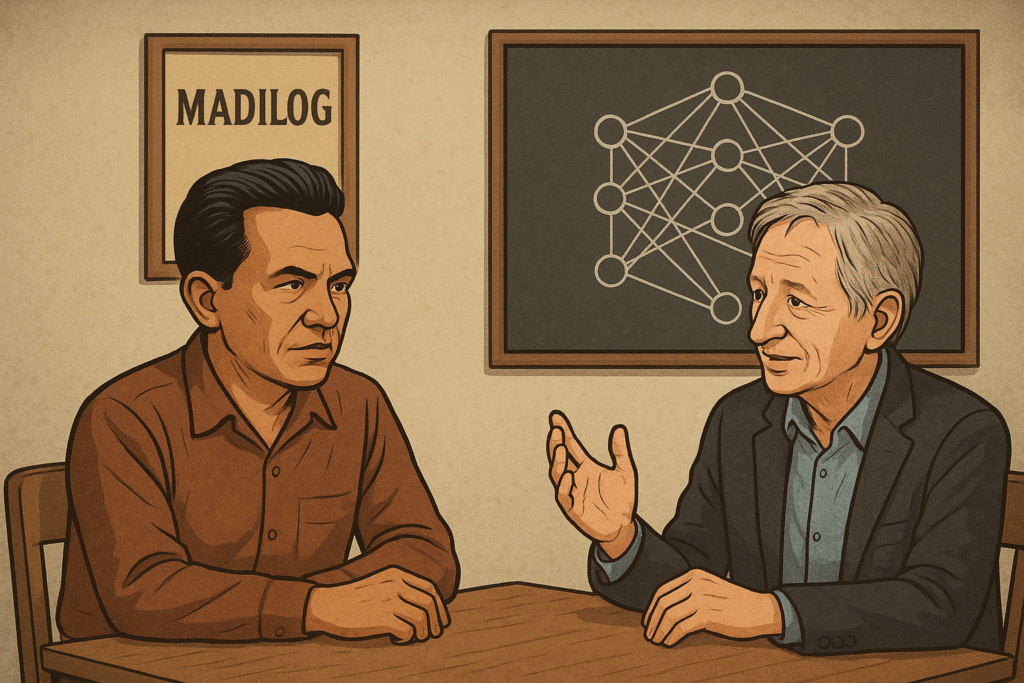

Latar: Sebuah ruang sederhana, meja kayu dengan dua kursi. Di dinding tergantung cover buku Madilog yang lusuh dan papan tulis penuh coretan jaringan saraf tiruan. (credit ilustrasi: ChatGPT)

Tan Malaka (TM):

Saudara Hinton, saya kagum. Orang-orang berhasil membuat mesin yang meniru cara kerja otak manusia karena penelitian Anda yang berdedikasi bertahun-tahun. Tetapi saya ingin bertanya: apakah mesin ini benar-benar berpikir, atau hanya meniru logika tanpa jiwa?

Geoffrey Hinton (GH):

Tan, saya sering ditanya hal itu. AI tidak “berpikir” seperti manusia. Ia hanya belajar dari data, mengenali pola, lalu memberi jawaban. Yang saya khawatirkan, justru banyak orang menganggap AI sebagai entitas sakral, padahal ia hanyalah alat. Seperti cangkul pada petani.

TM:

Ah, itu sama dengan kritik saya dalam Madilog. Manusia dulu terjebak dalam tahayul, mempercayai kekuatan gaib tanpa logika. Sekarang, bahaya baru muncul: orang bisa menyembah mesin, mempercayai jawabannya tanpa kritik.

GH:

Betul. Saya sendiri mengundurkan diri dari Google agar bisa bicara lebih bebas tentang risiko AI. Saya takut teknologi ini bisa dipakai untuk perang, propaganda, bahkan menghilangkan pekerjaan tanpa melindungi manusia. Bila semakin gawat, bisa jadi hanya profesi tukang ledeng yang bertahan.

TM:

Maka, pertanyaannya: siapa yang mengendalikan mesin ini? Apakah rakyat, atau segelintir kapitalis global? Saya berjuang agar bangsa saya merdeka dari kolonialisme. Tetapi sekarang kolonialisme punya wajah baru: kolonialisme data.

GH:

Hmm, itu sangat relevan, Tan. AI besar memang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Jika negara-negara tidak berdaulat atas data dan teknologi mereka, maka ketergantungan akan semakin dalam. Terus terang, saya prihatin dengan keadaan pemerintah Anda sekarang.

TM:

Persis. Sama seperti saya menolak garis Komintern yang memaksa revolusi Indonesia tunduk pada strategi luar. AI pun harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Indonesia, bukan semata meniru model luar. Tetapi saya melihat belum ada satu pun.

GH:

Saya setuju. AI harus membantu pendidikan, kesehatan, iklim, bukan sekadar mencari laba. Tetapi saya akui, kadang ilmuwan terlalu sibuk dengan teknologi, lupa bertanya: “untuk siapa semua ini dibuat?”

TM:

Itulah mengapa saya katakan: ilmu mesti berpihak. Logika tanpa moral hanyalah mesin dingin. AI tanpa kendali rakyat bisa berubah dari alat pembebasan menjadi alat penindasan.

GH:

Lalu, apa yang akan Anda sarankan, Tan, untuk dunia yang kini dikepung AI?

TM:

Pertama, rakyat harus cerdas. Literasi AI sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Percakapan tentang AI tidak boleh berhenti. Kedua, negara mesti berdaulat atas data. Ketiga, AI harus diarahkan untuk persatuan, bukan perpecahan. Saya percaya: teknologi bisa menjadi senjata revolusi, asal tidak kita sembah.

GH (tersenyum):

Tan, Anda lahir seratus tahun lebih awal, tapi gagasan Anda terasa sangat relevan hari ini. Mungkin Madilog memang perlu ditulis ulang, menjadi Madilog Digital.

TM (tertawa kecil):

Atau cukup satu tambahan: dari Materialisme, Dialektika, Logika menjadi Materialisme, Dialektika, Logika, Algoritma.

Catatan: konten di generate oleh ChatGPT, di review/edit dengan beberapa tambahan oleh penulis.